仕掛けだらけの独白

「昨日 ない事を思い知った右手」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p56)

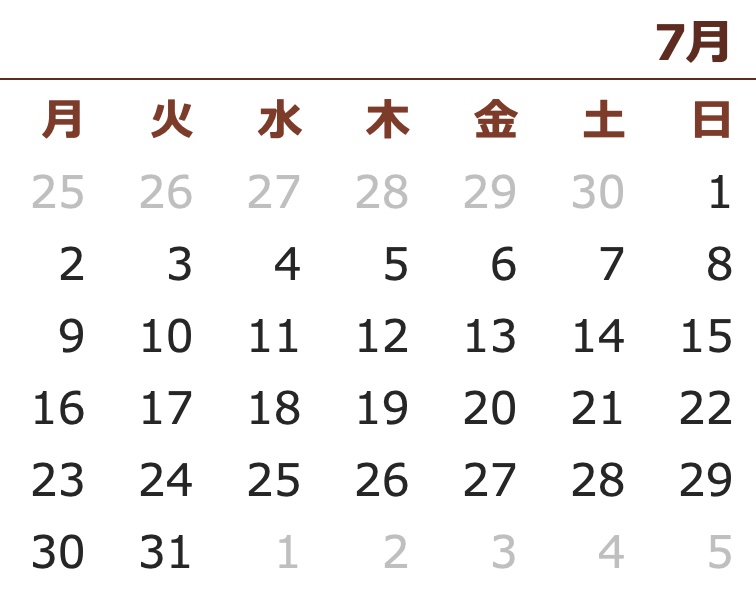

p60)ですみが「こないだは うちからも こっちの空がまっ赤 なんが見えたよ」と言っていて「昨日」「一昨日」とは言っていないことから(1945(昭和20)年7月1日(日曜日)を基準日とみても)この日は1945(昭和20)年7月4日(水曜日)以降。

他方で、下記の通り、1945(昭和20)年7月3日(火曜日)に「呉市戦災対策連絡協議会」で5,000戸の三角兵舎供給が決定され、1945(昭和20)年7月6日(金曜日)迄に2,000戸が建築された、という報告があるようだ。

昭和二〇年七月三日、軍(海軍、陸軍)や自治体(呉市、広島県、広島市)に電気、ガス、交通、通信機関の代表者が一堂に会して、呉市戦災対策連絡協議会が開催された。そしてこの席で、水道、電気、ガス、交通、通信、住居の復旧とともに、軍人や海軍工厳工員などのうち呉市に残るもののために、海軍においてさしあたり五〇〇〇戸の「三角兵舎」を供給し、一戸に二家族を収容することが決定された。なお「三角兵舎」は、すでに述べたように、七月六日までに二〇〇〇戸建築されたと報告されている。

松下宏, 千田武志.(2004)”呉空襲後の住宅難を救った「三角兵舎」” 芸備地方史研究. 239号, pp.1-23 https://hirokoku-u.repo.nii.ac.jp/records/1118

にもかかわらず、p60〜61)の呉市街地には全くそうした様子が見られないことから、この日は可能性のある中で最も早い1945(昭和20)年7月4日(水曜日)なのかもしれない。

そうすると、ない事を思い知った「昨日」は1945(昭和20)年7月3日(火曜日)。1945(昭和20)年7月2日(月曜日)朝に高熱を出して寝込み、翌日病院で(医者が高熱の原因かもと確認しようと)右手の傷口の包帯を解いたため「ない事を思い知った」のだろう。

「四月には テルさんの紅を握りしめた右手」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p56)

「去年の十二月には 水原さんの手を握った右手」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p56)

水原哲の手を握った右手でテルの紅を握りしめた…「第28回(20年4月)」で。リンがすずにテルの紅を渡した時、すずは気づいていたのだろう。離しては(話しては)いけないその真の意味に。

- 下記の「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」でも、この(言語化できないことによる)精神的抑圧が。

「去年の六月には こまつなのタネをのせた右手」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p57)

種をのせたのは実際には2か月前なので4月の筈。「こまつな」は平仮名、タネは片仮名。「こまつな」に「タネ(仕掛けがある)」という意味か。

- 「第10回(19年6月)」にて説明している、その「タネ(仕掛け)」に気づいて貰う為の仕掛け。

「十年前の八月には すみちゃんのために砂にお母ちゃんを描いた右手」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p57)

「冬の記憶(9年1月)」には言及がない。つまりすずは「冬の記憶」をそもそも知らない。他方で十年前の八月と明言しているので、やはり「大潮の頃(10年8月)」は1935(昭和10)年8月で正しい。しかも座敷童子への言及がない。つまりそこに座敷童子は「いなかった」。

すみと(歪んでいく)すず

「救援物資のトラックへ 乗してくれんさってね」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p58)

すずが大怪我したと聞いてすぐさま交通手段を確保して駆けつけたすみ。対照的にすみのいる広島に原爆が落とされた時には、救助のトラックに乗せてもらうことも叶わず5ヶ月も経ってからようやく見舞えたすず。

- 何故5ヶ月なのかは「最終回 しあはせの手紙(21年1月)」にて説明予定。

「平気なん?」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p59)

すみからすずへの問いかけだが、

- すずの怪我の具合を気にかけて、だけではなく

- 家事ができないから寝ているのに出かけるなんて、ますます北條家に居づらくなるのではないか

という意味も込められている。

「ほいじゃ 川べりの やぐらが 目印…」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p59)

「第33回(20年6月)」p40)中段のコマの、あるいは「第15回(19年9月)」中巻p33)右のコマの、小春橋の右側に見える櫓。

「あれ以来 周作さんとろくに話してない」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p59)

川べりの櫓を見たのであろう「第15回(19年9月)」の小春橋でのデートから連想したのだろうか。「歪んでいるのはわたしだ」に繋がる一連の独白の最初。すずが周作と話したいこと。それはもちろんリンの事。

そして「歪んどる」すずは、下記項目「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」で説明している通り、自分の内面に恐ろしい結論を見るのだ。

「あそこは壕へ 寝とってじゃ」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p59)

「家が焼けたら出て行けばいいのに」と考えが歪んでいくすずと違い、家が焼けても、呉を出て行くのではなく、壕に寝てでも家の近くに居続ける誰か。

家が焼けても出て行けるわけではない事に気づいてますます歪んでいくすず。

「誰か亡く なりんさっ たんじゃね」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p60)

と言いながらすみは左手ですずを制する仕草をしている。

- 右手を三角巾で吊っているから手を合わせづらいと思ったのか?

- あるいは、右手を失くしたすずはもはや手を合わせることができない、とでもいうのか?

…歪んでいくすず。

「一つしか違わんすみちゃん」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p60)

すみとすずで「一つしか違わん」こと。それは

- 年齢なのか?

- 手の数なのか?

そんな風に考えてしまうほどに「歪んどる」すず。

「広島へ 帰っておいでや」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p61)

「波のうさぎ(13年2月)」のすずの通学スタイルと同じショルダーバッグ2連装のすみ。そう、「波のうさぎ」の頃とはもう違い、客観的にはすずと違うところのない「いもうと」。

「うーん ええ考え じゃ思う けどなー」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

「広島へ 帰っておいでや」とすずに言おうと、すみは呉への道すがら考えていたのだとすると、すずが見送りに出るとは予想していなかっただろうから、北條家でこっそり切り出そうとして切り出せなかった、ということになる。

「…………………………え?」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

すずが「広島へ 帰っておいでや」とすみに言われた時に驚いているのは

- 歪んでいない(かつ殆ど違うところのない)筈のすみから「広島に帰ろう」と言われたのだから、「広島へ帰りたい」という考え自体が「歪んどる」のではない、と気づかされてしまったからで、

- それが

- 「北條家が焼けたら…」と如何にも「歪んどる」風の考えに加工されていたり

- 「どこがどう 良かったんか うちには さっぱり 判らん」と冒頭で周りの人達に難癖をつけているのは

- 実は、下記項目「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」で説明している裏の(真の)意味を無意識に誤魔化す為。

「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

もう一つの(言葉に出さなかった)裏の(真の)意味は、「リンさんが(朝日町が「全滅」したのなら恐らく、そして周作が確認したのなら間違いなく…)死んで、良かったと思ってしまっている」

しかし「リンが死んで良かった」というのは(独白であっても)あまりにタブーすぎる考えであるため、とっさに鬼いちゃんに置き換えたのだ。

- この一連の独白の、冒頭の「良かった / 歪んどる」に続く具体的な内容は「あれ以来 周作さんとろくに話してない」から始まる、リンの事を強く意識している独白である。

- 鬼いちゃんの事はすみに言われて思い出し、当て嵌め易かったから置き換えに利用しただけ。

- そもそも、「第24回(20年2月)」p105)で「……鬼い ちゃんが 死んだとも 思えんが」と述べている通り、良かったと思えるほど、すずは鬼いちゃんの死を実感できていない。

こうした(言語化できないことによる)精神的抑圧は、さらにすずを歪めていく。

それが「左手で描いた世界」。

「江波山でとった びわじゃ!」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p58)

「とれた」ではない。びわの旬は5〜6月。すずが江波へ帰りたくなるよう仕向けたくて、旬の終わり頃にすみが収穫したのだろうか。食糧難の折、旬の終わりに食べられるとは考えにくいのであるが…

この微妙に季節外れなびわ。花が冬にひっそりと咲く事から、その花言葉に「密かな告白」というものがある。

- 「密かな告白」というのは勿論

- 「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」の裏の(真の)意味

- 「リンさんが死んで 良かったと思ってしまっている」である。

- 「鬼いちゃんが死んで 良かったと思ってしまっている」の裏の(真の)意味

それに気づいてもらうきっかけの一つとして、敢えてびわを登場させたのだろう。

読者の不安は最高潮に

「広島は 空襲も ないし」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

空襲を、まるで自然災害の類のように捉えている。

「来月の六日は 町のお祭り じゃけえね」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

今月は7月なので、「来月の六日」は、1945(昭和20)年8月6日。

この日は旧暦6月29日にあたり、毎年行われる衣羽神社の夏祭りの日だった。

「早う帰って おいでね!」

こうの史代(2009)『この世界の片隅に 下』双葉社. p62)

結局帰るという結論なのか。その日に。

それはこれ以上ないくらいな『この世界の片隅に』

ジークムント・フロイト

精神的「抑圧」というのは、つまりこの

- 「もう一つの(言葉に出さなかった)裏の( = 浦野 / 真の)意味」

- =「リンさんが死んで、良かったと思ってしまっている」のような

- そういうものが自分の心の中にあるとは思いたくない「何か」

- =「リンさんが死んで、良かったと思ってしまっている」のような

を、普段は意識されることのない「無意識」領域に押し込めておこうという心の働きである。

- しかしその「何か」は

- どうにかして表に出ようと、抑圧を回避する為に姿形を変えて現れたりする。

- 「夢」であったり

- 「左手で描いた世界」であったり

- 上記概念図は氷山を模した歪な形に描かれているが、左手で描いたようにも見える。

- どうにかして表に出ようと、抑圧を回避する為に姿形を変えて現れたりする。

このメカニズムというか、「無意識」というものが(それまでは非理性的で混沌としたものと考えられていた「無意識」が、部分的には)解釈可能であるとしたのがジークムント・フロイト(Sigmund Freud)。

- 彼は患者がみる「夢」からそうした着想を得たのであるが、その彼が精密な解釈を試みた最初の夢が「イルマの注射の夢」。

- その夢がみられた場所には、こう書かれた小さな記念碑が建てられている。

“In this house on July 24th, 1895, the secret of dreams was revealed to Dr. Sigm. Freud.”(1895年7月24日、この家でジークムント・フロイト博士に夢の秘密が明かされた。)

コメント